Suche

Neu

- Genesung vom Ökokollaps – ist... (janison, 07.Jan.26)

- Deutsche Bildungskrise ade - Ein Ausweg (janison, 04.Jan.26)

- Progressivität als Legitimationsbasis... (janison, 31.Mär.18)

- Progressiv ist nicht genug (davezeville, 06.Jun.16)

- Bedingungslos nicht antikapitalistisch (davezeville, 02.Jun.16)

Links

Navigation

Meta

Archiv

- Januar 2026MoDiMiDoFrSaSo124568910111213141516171819202122232425262728293031

RSS

Mittwoch, 7. Januar 2026

Genesung vom Ökokollaps – ist Wachstum das Problem?

Spätestens seit dem Aufkommen der FridaysForFuture Bewegung ist die Klimakrise wieder im öffentlichen Diskurs verankert – wenn auch zwischenzeitlich durch die Corona-Pandemie überlagert.

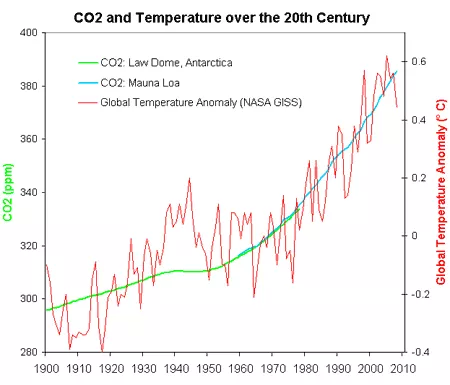

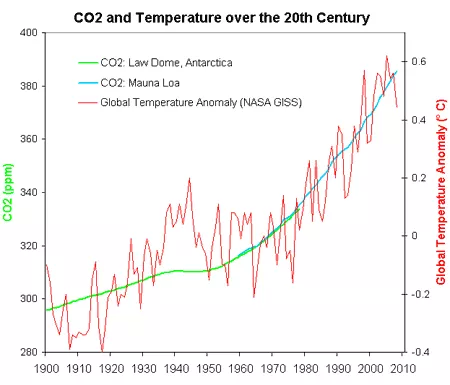

Klimawissenschaftlicher Konsens ist, dass der anthropogene Treibhauseffekt hauptsächlich verantwortlich für den stark beschleunigten Klimawandel ist. Insbesondere die seit Beginn der Industrialisierung emittierten Treibhausgase haben einen immensen Einfluss auf den rasanten Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur gehabt. Die CO2 Konzentration in der Erdatmosphäre hat sich als Indikator für die weltweite Erderwärmung etabliert. Die Korrelation von CO2 Konzentration und der Erddurchschnittstemperaturen auf der Erde wird in folgender Grafik verdeutlicht. In den Jahren, in denen der korrelationale Zusammenhang weniger auffällt, überdeckte ein veränderter Aerosolgehalt den CO2-Effekt.

Quelle Grafik: https://www.klimafakten.de/klimawissen/fakt-ist/fakt-ist-die-erwaermungspause-zwischen-1945-und-1975-spricht-nicht-gegen-den

Bereits 1972, als die Studie des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ erschien, wurde auf die verheerenden Folgen des Wachstums der westlichen Industrienationen verwiesen. Konsequenz daraus waren Umweltbewegungen, Parteigründungen sowie regelmäßige Klimakonferenzen der Vereinten Nationen.

Interessanterweise fällt das steigende Bewusstsein für die Klimakrise in den 1970er Jahren zeitlich mit der neoklassischen Konterrevolution zusammen und ging mit einer Verengung wirtschaftspolitischer Zielsetzungen und Programmen einher. Mit dieser gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Zeitenwende verschärfte sich sowohl das Problem der sozialen Ungleichheit, als auch das des unnachhaltigen Wachstums.

In diesem Kontext konstatieren Postwachstumsökonomen ein Scheitern der Entkopplung von Ökologie und Ökonomie. Das Problem besteht jedoch nicht darin, dass ökologisches Wachstum nicht grundsätzlich möglich ist, wie hier behauptet, sondern dass es faktisch nie existierte, da das Wachstum wesentlich auf der Produktion fossiler Energieträger beruht. Dies in besonderem Maße nach der neoklassischen Konterrevolution, wie sich an der obigen Grafik ebenso erkennen lässt. Der Anstieg sowohl der globalen CO2-Konzentration als auch der durchschnittlichen Erdtemperatur war und ist seit den 1980er Jahren eklatant.

Postwachstumsökonomen wie Niko Paech machen in erster Linie die globale Mittelschicht und deren Konsum für die ökologische Krise verantwortlich. Dies ist vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die obersten 10% der Menschen gemessen am Einkommen rund 47% der weltweiten CO2 Emissionen zu verbuchen haben eher nicht plausibel. Folgende Grafik zeigt ebenso, dass die mittlere Einkommensschicht der Weltbevölkerung für 43% der Emissionen verantwortlich ist, während die unteren 50% lediglich 10% CO2 emittieren.

Quelle: https://de.statista.com/infografik/26885/anteil-der-einkommensschichten-an-den-globalen-co2-emissionen/

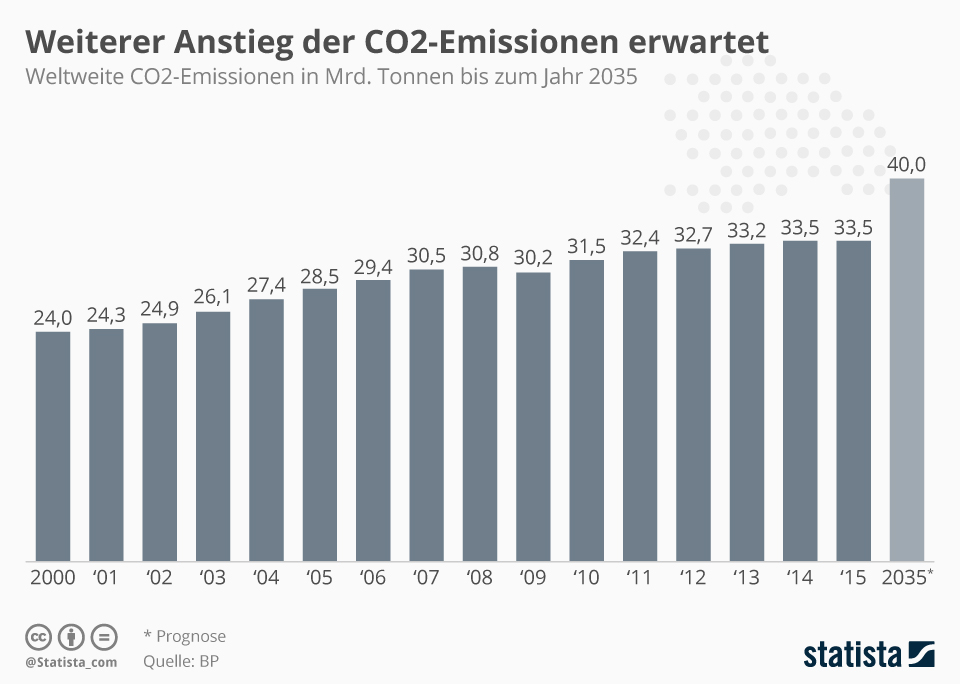

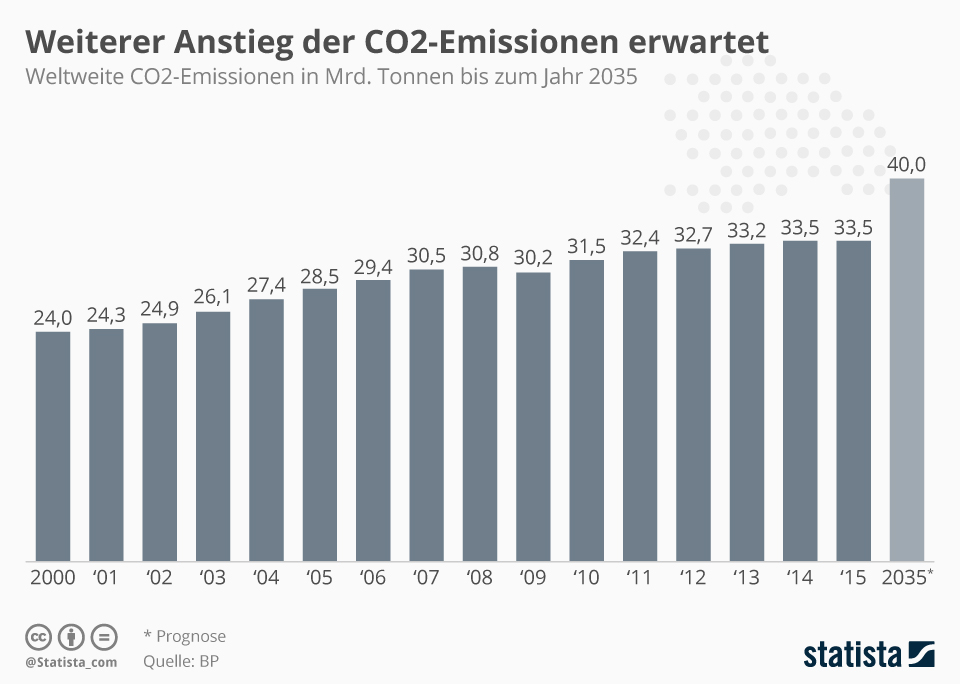

So sind auch oftmals die Forderungen in Klimaschutzbewegungen - so ehrenwert sie auch sein mögen -, dass einzelne Personen oder Regierungen von Nationalstaaten mehr zur Bewältigung der Klimakrise beitragen müssten, nicht zielführend. Das Problem dabei ist, dass es sich bei der Klimakrise um ein globales Phänomen handelt. Hinzu kommt der Umstand, dass selbst wenn es in einzelnen Ländern gelingt, erfolgreich eine Energiewende durchzuführen, die CO2 Emissionen nicht sinken. Denn solange die Produzenten fossiler Energieträger die Förderung fossiler Rohstoffe nicht reduzieren, werden nationalstaatliche Maßnahmen oder gar Aktivitäten einzelner Menschen die Klimakrise nicht hinlänglich lösen. Im Gegenteil, die CO2 Emissionen und die globale Durchschnittstemperatur steigen nach wie vor trotz Anstrengungen einzelner Länder und Menschengruppen weiter an:

Quelle Grafik: https://de.statista.com/infografik/6870/weltweite-co2-emissionen-bis-2035/

Der Ökonom Heiner Flassbeck unterbreitet den meiner Ansicht nach plausibelsten Vorschlag zur Überwindung des anthropogenen Klimawandels, zumindest auf lange Sicht. Systematisch und sukzessiv steigende Preise für fossile Energieträger, die in Relation zu den weltweiten Einkommen stets proportional mehr steigen, führen zu einer allmählichen Umlenkung der Nachfrage zu Energieträgern aus erneuerbaren Energien. Dafür bedarf es nicht nur einzelstaatlicher Steuerungen, sondern eines globalen Abkommens zwischen allen UN-Staaten, ebenjene Preissteigerungen verbindlich umzusetzen. Flankiert werden muss dies mit einer Einkommens- und Vermögensverteilung, da untere Einkommensschichten von solchen Teuerungen überproportional belastet würden.

Allerdings bedarf es für einen solch gigantischen globalen Transformationsprozess Zeit. Zeit, von der es in Zeiten des beschleunigten Klimawandels nicht mehr viel gibt. 2024 und 2025 verfehlten schon das Ideal des Pariser Klimaabkommens, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten. Einer Oxfam-Studie zufolge verursachen die reichsten 0,1 Prozent der Weltbevölkerung durch ihren Konsum und ihre Investitionen in klimaschädliche Sektoren täglich pro Person über 800 KG CO2. Zum Vergleich: Ein Mensch der soziökonomisch unterprivilegierten Hälfte der Bevölkerung verursacht nur etwa 2 KG CO2. Dies verdeutlicht, dass in einem multilateralen Abkommen zum Klimaschutz zwischen UN-Staaten auch staatliche Regulierungen vereinbart werden müssen, um ein solches Konsum- und Investitionsverhalten drastisch zu reduzieren zu dem Zweck, dass der menschengemachte Klimawandel schneller ausgebremst werden kann, um klimarelevante Kipppunkte nicht zu überschreiten, die ebenso einen Klimawandel verstärkenden Effekt hätten. Aus diesem Grund war es auch in Paris das Ziel idealiter bei unter 1,5 Grad zu bleiben. Das heißt, es bedarf staatlicher Regulierungen, um den Konsum von den Multimilliardären dieser Welt in klimafreundliche oder gar klimaneutrale Bahnen zu lenken. So ist es denkbar, dass die täglich stattfindenden Flüge der Superreichen mit Privatjets binnen weniger Jahre klimaneutral stattfinden müssen, wenn die dafür vorhandene CO2-neutrale Technologie verwendet würde. Diese ist kostspielig, aber gerade Superreiche können dieses Geld investieren.

Wenn dann parallel die Preise von fossilen Energieträgern bereits steigen, ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Öl, Kohle und Gas auch nicht mehr an anderer Stelle in der Welt gegeben oder stark rückläufig ist. Auf diese Weise ließe sich neben dem langfristigen Ausstieg aus auf fossiler Energie beruhender Produktion und dem entsprechenden Konsum auch kurz- bis mittelfristig das Risiko minimieren, für die Klimakrise relevante Kipppunkte zu überschreiten, um so zeitnah, effektiv und nachhaltig die Klimakrise zu lösen. Wenn Volkswirtschaften dann noch Wachstum für sich verbuchen, ist dies ökologisches Wachstum im eigentlichen Sinne.

Das Mehr an Nachfrage nach CO2-neutraler Technologie hat das Potenzial, Unternehmensinvestitionen in ebenjene Technolgie anzuregen. Das hinter der fossilen Energie stehende Unternehmertum würde sukzessive die Nachfrage in klimaneutrale Alternativen umlenken und eine Innovationsdynamik in diesem Sektor in Gang setzen. Ohne eine Abkehr von der neoklassischen Lehre, die nur auf unnachhaltiges Wachstum und Preisstabilität setzt und selbst dafür aus ideologischen Gründen keine geeigneten Instrumente hat, wird eine sozialökologische Wende nicht möglich sein. Es bleibt zu hoffen, dass der Menschheit diese Jahrhundertaufgabe gelingt.

Klimawissenschaftlicher Konsens ist, dass der anthropogene Treibhauseffekt hauptsächlich verantwortlich für den stark beschleunigten Klimawandel ist. Insbesondere die seit Beginn der Industrialisierung emittierten Treibhausgase haben einen immensen Einfluss auf den rasanten Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur gehabt. Die CO2 Konzentration in der Erdatmosphäre hat sich als Indikator für die weltweite Erderwärmung etabliert. Die Korrelation von CO2 Konzentration und der Erddurchschnittstemperaturen auf der Erde wird in folgender Grafik verdeutlicht. In den Jahren, in denen der korrelationale Zusammenhang weniger auffällt, überdeckte ein veränderter Aerosolgehalt den CO2-Effekt.

Quelle Grafik: https://www.klimafakten.de/klimawissen/fakt-ist/fakt-ist-die-erwaermungspause-zwischen-1945-und-1975-spricht-nicht-gegen-den

Bereits 1972, als die Studie des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ erschien, wurde auf die verheerenden Folgen des Wachstums der westlichen Industrienationen verwiesen. Konsequenz daraus waren Umweltbewegungen, Parteigründungen sowie regelmäßige Klimakonferenzen der Vereinten Nationen.

Interessanterweise fällt das steigende Bewusstsein für die Klimakrise in den 1970er Jahren zeitlich mit der neoklassischen Konterrevolution zusammen und ging mit einer Verengung wirtschaftspolitischer Zielsetzungen und Programmen einher. Mit dieser gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Zeitenwende verschärfte sich sowohl das Problem der sozialen Ungleichheit, als auch das des unnachhaltigen Wachstums.

In diesem Kontext konstatieren Postwachstumsökonomen ein Scheitern der Entkopplung von Ökologie und Ökonomie. Das Problem besteht jedoch nicht darin, dass ökologisches Wachstum nicht grundsätzlich möglich ist, wie hier behauptet, sondern dass es faktisch nie existierte, da das Wachstum wesentlich auf der Produktion fossiler Energieträger beruht. Dies in besonderem Maße nach der neoklassischen Konterrevolution, wie sich an der obigen Grafik ebenso erkennen lässt. Der Anstieg sowohl der globalen CO2-Konzentration als auch der durchschnittlichen Erdtemperatur war und ist seit den 1980er Jahren eklatant.

Postwachstumsökonomen wie Niko Paech machen in erster Linie die globale Mittelschicht und deren Konsum für die ökologische Krise verantwortlich. Dies ist vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die obersten 10% der Menschen gemessen am Einkommen rund 47% der weltweiten CO2 Emissionen zu verbuchen haben eher nicht plausibel. Folgende Grafik zeigt ebenso, dass die mittlere Einkommensschicht der Weltbevölkerung für 43% der Emissionen verantwortlich ist, während die unteren 50% lediglich 10% CO2 emittieren.

Quelle: https://de.statista.com/infografik/26885/anteil-der-einkommensschichten-an-den-globalen-co2-emissionen/

So sind auch oftmals die Forderungen in Klimaschutzbewegungen - so ehrenwert sie auch sein mögen -, dass einzelne Personen oder Regierungen von Nationalstaaten mehr zur Bewältigung der Klimakrise beitragen müssten, nicht zielführend. Das Problem dabei ist, dass es sich bei der Klimakrise um ein globales Phänomen handelt. Hinzu kommt der Umstand, dass selbst wenn es in einzelnen Ländern gelingt, erfolgreich eine Energiewende durchzuführen, die CO2 Emissionen nicht sinken. Denn solange die Produzenten fossiler Energieträger die Förderung fossiler Rohstoffe nicht reduzieren, werden nationalstaatliche Maßnahmen oder gar Aktivitäten einzelner Menschen die Klimakrise nicht hinlänglich lösen. Im Gegenteil, die CO2 Emissionen und die globale Durchschnittstemperatur steigen nach wie vor trotz Anstrengungen einzelner Länder und Menschengruppen weiter an:

Quelle Grafik: https://de.statista.com/infografik/6870/weltweite-co2-emissionen-bis-2035/

Der Ökonom Heiner Flassbeck unterbreitet den meiner Ansicht nach plausibelsten Vorschlag zur Überwindung des anthropogenen Klimawandels, zumindest auf lange Sicht. Systematisch und sukzessiv steigende Preise für fossile Energieträger, die in Relation zu den weltweiten Einkommen stets proportional mehr steigen, führen zu einer allmählichen Umlenkung der Nachfrage zu Energieträgern aus erneuerbaren Energien. Dafür bedarf es nicht nur einzelstaatlicher Steuerungen, sondern eines globalen Abkommens zwischen allen UN-Staaten, ebenjene Preissteigerungen verbindlich umzusetzen. Flankiert werden muss dies mit einer Einkommens- und Vermögensverteilung, da untere Einkommensschichten von solchen Teuerungen überproportional belastet würden.

Allerdings bedarf es für einen solch gigantischen globalen Transformationsprozess Zeit. Zeit, von der es in Zeiten des beschleunigten Klimawandels nicht mehr viel gibt. 2024 und 2025 verfehlten schon das Ideal des Pariser Klimaabkommens, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten. Einer Oxfam-Studie zufolge verursachen die reichsten 0,1 Prozent der Weltbevölkerung durch ihren Konsum und ihre Investitionen in klimaschädliche Sektoren täglich pro Person über 800 KG CO2. Zum Vergleich: Ein Mensch der soziökonomisch unterprivilegierten Hälfte der Bevölkerung verursacht nur etwa 2 KG CO2. Dies verdeutlicht, dass in einem multilateralen Abkommen zum Klimaschutz zwischen UN-Staaten auch staatliche Regulierungen vereinbart werden müssen, um ein solches Konsum- und Investitionsverhalten drastisch zu reduzieren zu dem Zweck, dass der menschengemachte Klimawandel schneller ausgebremst werden kann, um klimarelevante Kipppunkte nicht zu überschreiten, die ebenso einen Klimawandel verstärkenden Effekt hätten. Aus diesem Grund war es auch in Paris das Ziel idealiter bei unter 1,5 Grad zu bleiben. Das heißt, es bedarf staatlicher Regulierungen, um den Konsum von den Multimilliardären dieser Welt in klimafreundliche oder gar klimaneutrale Bahnen zu lenken. So ist es denkbar, dass die täglich stattfindenden Flüge der Superreichen mit Privatjets binnen weniger Jahre klimaneutral stattfinden müssen, wenn die dafür vorhandene CO2-neutrale Technologie verwendet würde. Diese ist kostspielig, aber gerade Superreiche können dieses Geld investieren.

Wenn dann parallel die Preise von fossilen Energieträgern bereits steigen, ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Öl, Kohle und Gas auch nicht mehr an anderer Stelle in der Welt gegeben oder stark rückläufig ist. Auf diese Weise ließe sich neben dem langfristigen Ausstieg aus auf fossiler Energie beruhender Produktion und dem entsprechenden Konsum auch kurz- bis mittelfristig das Risiko minimieren, für die Klimakrise relevante Kipppunkte zu überschreiten, um so zeitnah, effektiv und nachhaltig die Klimakrise zu lösen. Wenn Volkswirtschaften dann noch Wachstum für sich verbuchen, ist dies ökologisches Wachstum im eigentlichen Sinne.

Das Mehr an Nachfrage nach CO2-neutraler Technologie hat das Potenzial, Unternehmensinvestitionen in ebenjene Technolgie anzuregen. Das hinter der fossilen Energie stehende Unternehmertum würde sukzessive die Nachfrage in klimaneutrale Alternativen umlenken und eine Innovationsdynamik in diesem Sektor in Gang setzen. Ohne eine Abkehr von der neoklassischen Lehre, die nur auf unnachhaltiges Wachstum und Preisstabilität setzt und selbst dafür aus ideologischen Gründen keine geeigneten Instrumente hat, wird eine sozialökologische Wende nicht möglich sein. Es bleibt zu hoffen, dass der Menschheit diese Jahrhundertaufgabe gelingt.

janison am 07. Januar 26

|

Permalink

|

|

Samstag, 3. Januar 2026

Deutsche Bildungskrise ade - Ein Ausweg

Um das deutsche Bildungssystem ist es im Zeitalter des Neoliberalismus wahrlich nicht gut bestellt. Die mit dieser Ideologie einhergegangene Ökonomisierung von Bildung setzt völlig neue Maßstäbe: Leistung, Konkurrenz und Employability stehen dabei im Mittelpunkt dieses technokratischen Bildungswesens. Erfolgreich ist Deutschland nach dieser Wende lange nicht – von der durch Angela Merkel ausgerufenen Bildungsrepublik Deutschland sind wir meilenweit entfernt. In der internationalen PISA-Vergleichsstudie 2022 fuhren deutsche Schülerinnen und Schüler insbesondere in Mathematik, bei der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften historische Tiefstwerte ein.

In diesem Zusammenhang veröffentlichte der bekannte Sozialwissenschaftler Tim Engartner jüngst das Buch „Raus aus der Bildungsfalle“, mit welchem er die Intention hat, einen Ausweg aus der deutschen Bildungsmisere aufzuzeigen. Voller Erwartung bestellte ich das Buch des Sozialwissenschaftlers, dessen Forschungsbeiträge ich während meines Studiums schon als Kritiker des Neoliberalismus rezipierte. Während ich seiner Kritik des deutschen Bildungssystems in Teilen folge, fällt sowohl die Analyse dieser Krise als auch der von ihm entwickelte Lösungsansatz hinter die Erwartungen zurück.

Engartner schmiedete zwecks Bildungsrenaissance einen Zehn-Punkte-Plan, den es seitens der Politik umzusetzen gilt. Eine seiner Forderungen ist die auskömmliche Finanzierung des deutschen Bildungswesens, das mit einer Investitionsquote von lediglich 5,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts im europäischen Vergleich nur mittelmäßige Ausgaben diesbezüglich aufzuweisen hat. Zum Vergleich: Schweden an der Spitze investiert 7,3 Prozent, Rumänien am anderen Ende lediglich 3,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Engartner verweist darauf, dass die Erhöhung des Bildungsetats vor dem Hintergrund einiger herrschender politischer Ideen wie der des zurückhaltenden Staates, Steuersenkungen, die Aufhebung der Vermögenssteuer, niedriges Erbschaftssteueraufkommen und der Schuldenbremse usw. problematisch sei. An dieser Stelle trifft er des Pudels Kern hinsichtlich der deutschen Bildungskrise. Anstatt diese kritischen Einwände, die Engartner nur beiläufig erwähnt, zu vertiefen, wird der Vorstellung von Bildungspolitik als präventiver Sozialpolitik Vorschub geleistet. Damit werden aber die Möglichkeiten einer Bildungspolitik überhöht und das Kernproblem der Bildungskrise auch bezüglich ihrer Lösung verfehlt.

Bisweilen wirkt es sogar widersprüchlich, wenn er schreibt: „Selbstredend stellt Bildung kein Allheilmittel für sämtliche sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Verwerfungen dar.“ Um dann mit einem bildungspolitischen Reformansatz der Bildungskrise, die verwoben ist mit vielen neoliberal geprägten Politikfeldern, den Garaus machen zu wollen. Ohne eine wirtschaftspolitische Fundierung des Lösungsansatzes, der auf Ideen, Zielen und Forderungen eines Postkeynesianismus fußt, wird es allenfalls einen flüchtigen Blick aus der Bildungsfalle, aber keinesfalls einen echten Ausweg aus ebenjener geben. Denn ohne wirtschaftspolitische Weichenstellungen wird auch das Gros der Engartner’schen Forderungen – Ausfinanzierung des deutschen Bildungswesens, kostenlose Kunst- und Kulturangebote, Entprivatisierung von Bildung, bestmögliche Studienbedingungen, Stärkung der Bindungs- und Erziehungsarbeit sowie Demokratiestärkung durch Bildung – nicht realisierbar sein.

Unter Bezugnahme auf die Soziologin Jutta Allmendinger schreibt Engartner, dass Bildung „in besonderem Maße eine Eintrittskarte für den Arbeitsmarkt“ sei und wir durch das Konzept der Bildungs- als Sozialpolitik Bildung als „Beschäftigungs-, Familien- und Integrationspolitik betrachten sollten.“ Das Problem dabei sind jedoch nicht, wie Engartner meint, vergleichsweise hohe Ausgaben für Soziales im Verhältnis zum Bildungssektor, denn in einem funktionierenden Sozialstaat sind solch hohe Ausgaben für Soziales notwendig, sondern die von der neoklassischen Lehre vereinnahmte Wirtschaftspolitik. Der Beschäftigungsstand ist nicht in erster Linie abhängig von formalen Bildungsabschlüssen, sondern vor allem ein makroökonomisches Phänomen.

Die in Deutschland herrschende Arbeitslosigkeit von über 6 Prozent (weit von Vollbeschäftigung entfernt) ist Folge eines gravierenden und andauernden (Binnen-)Nachfrageproblems, welches daraus resultiert, dass Unternehmen und Privathaushalte Dauersparer geworden sind, der Staat aufgrund der Schuldenbremse sich nicht übermäßig verschulden „darf“ und die per Saldo ins Ausland verlagerte Nachfrage mit horrenden Leistungsbilanzüberschüssen leicht rückgängig, aber immer noch in der Summe gewaltig ist. Die dominanten fiskalpolitischen Forderungen zur Begrenzung von Staatsschulden verstoßen gegen zwingende makroökonomische Logik, das sogenannte Lautenbach’sche Gesetz. Die Ausgaben des einen Sektors müssen immer die Einnahmen eines anderen Sektors sein und andersherum. Da Unternehmen und Privathaushalte Netto mehr sparen als durch Leistungsbilanzüberschüsse ins Ausland ausgegeben wird, kommt nur der Staat als Schuldner in Betracht und zwar in der Höhe in der Nettosparsumme von Unternehmen und privaten Haushalten. Dieses Nachfragedefizit reduziert die Investitionstätigkeit von Unternehmen, welche für Produktions- oder Dienstleitungszwecke weniger Arbeitskräfte benötigen, sodass es folglich eine höhere Arbeitslosenquote gibt.

Alleine diese Einsicht würde bei praktischer Implementierung dazu führen, dass man sich volkswirtschaftlich der Vollbeschäftigung wieder annähert und die Wirtschaft - gemessen am BIP -wieder stärker wächst. Ein wachsender Bundeshaushalt würde auch mehr Ausgaben für Bildung ermöglichen, ganz zu Schweigen von den fiskalpolitischen Maßnahmen für die öffentliche Infrastruktur. Eine zentrale wirtschaftspolitische Bedingung für eine auskömmliche Finanzierung des staatlichen Bildungssystems wäre erfüllt. Eine Anhebung der Investitionsquote für Bildung ohne Probleme möglich. Ebenso ließen sich auf diese Weise kostenlose öffentliche Kunst- und Kulturangebote finanzieren, da in einem postkeynesianischen Verständnis von Fiskal- und Finanzpolitik es die Aufgabe des Staates ist, die Nachfragedynamik zu steuern und die öffentliche Infrastruktur im Falle eines Schwächezustanden zu stabilisieren. Ferner würde die niedrigere Arbeitslosenquote zu einem erhöhten Steueraufkommen und gleichzeitig zu geringeren Ausgaben für Soziales (da weniger transferabhängige Arbeitslose) beitragen, sodass auf diese Weise ein finanzieller Puffer für mehr Bildungsinvestitionen frei würde.

Juristisch gesehen müsste die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz entfernt werden, da sie ein neoklassisches Produkt ist, das auf der mikroökonomischen Fehlannahme gründet, dass Staatshaushalte funktionieren würden wie einzelne Wirtschaftsunternehmen oder Privathaushalte. Eine gesamtwirtschaftliche Perspektive wird seit Jahrzehnten in Deutschland systematisch ausgeblendet.

Verfügt das öffentliche Schulwesen aufgrund einer solchen Finanz- und Fiskalpolitik über mehr finanzielle Mittel, können mit diesen auch die strukturellen Defizite desselben beseitigt werden. Reparaturmaßnahmen an maroden Gebäuden, ein besserer Personalschlüssel für qualitativ hochwertige Erziehungs- und Bildungsarbeit, mehr Inklusionsmaßnahmen- und angebote etc. Die Attraktivität gegenüber Privatschulen würde wieder steigen, die Abhängigkeit von Drittmittelgebern sinken.

Ferner schreibt Engartner: „Bildung taugt nicht als Wunderwaffe im Kampf gegen (Kinder-)Armut, kann aber Auswege bieten.“ sowie „es wäre eine Welt, in der die Kinder- und Jugendtheater auch von denjenigen besucht würden, deren (vielfach alleinerziehende) Eltern sich am 20. Eines Monats damit beschäftigen müssen, wie sie ihren Kindern eine warme Mahlzeit auftischen können.“ Auch in dieser Hinsicht werden die Möglichkeiten von Bildung im Sinne eines sozialpolitischen Ausgleichs überstrapaziert. Denn Eltern, die ihren Kindern am 20. eines Monats kein warmes Essen mehr auftischen können (vorausgesetzt wird eine wenigstens halbwegs solide finanzielle Haushaltsführung), sind Opfer der unter der Ära Schröder vollzogenen neoliberalen arbeitsmarkt- und lohnpolitischen Reformen. Direkte Folge dieser Agenda 2010 Reform war die Schaffung des größten Niedriglohnsektor Europas (auf die damit verbundene europapolitische Problematik durch Lohndumping gegenüber anderen europäischen Ländern sich einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, gehe ich hier nicht weiter ein). Bis heute ist das Lohnniveau insgesamt im Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung zu niedrig, die Bundesregierungen nach Schröder unternahmen eher Trippelschritte mit jeweils geringfügigen Anhebungen des Mindestlohns. Die prekäre Beschäftigung wuchs nach den Schröder’schen Reformen rasant an, schlechte Bezahlung und befristete Beschäftigung waren an der Tagesordnung, sodass teilweise einige Doppelverdiener am Ende des Monats nur gerade so über die Runden kamen. Es bedarf also lohnpolitisch einer Anhebung der Löhne in den unteren Einkommensschichten sowie eine Anhebung der Tarifbeschäftigtenquote. Wer in dieser Hinsicht aufgrund steigener Löhne vor existenziellen Nöten gefeit ist, kann sich auch wieder mehr auf soziolukulturelle Teilhabe inklusive der außerschulischen Bildungsangebote konzentrieren.

Die Lohnkürzungen hatten einen drastischen Rückgang der Binnennachfrage zur Folge. Zusätzlich stießen die Lohnsenkungen nach Flassbeck’scher Theorie deflationäre Tendenzen an, da die Lohnentwicklung weit hinter der Produktivitätsentwicklung zurückblieben war. Dies verfehlte ein weiteres ökonomisch relevantes Ziel der Preisstabilität, das für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung notwendig ist, auch um hinlängliche öffentliche Ausgaben für den Bildungssektor gewährleisten zu können.

Dass Eltern, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, also am 20. Des Monats ihren Kindern noch warmes Essen auftischen können, ist vor allem eine Frage der Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik. Gegebenenfalls noch der Sozialpolitik, aber nicht in erster oder zweiter Linie Gegenstand der Bildungspolitik.

Den Ausführungen zufolge können bereits drei von vier (Vollbeschäftigung, Preisstabilität, gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen, Finanzstabilität) der wirtschaftspolitischen Ziele postkeynesianischer Couleur wie der Ökonom John E. King sie ausweist, erreicht werden, die notwendige Bedingung für einen nachhaltigen Ausweg aus der Bildungskrise sind. Ich halte ein Verständnis dieser Interdependenzen zwischen Bildungspolitik und anderen Politikfeldern sowie der herrschenden neoklassischen Lehre für absolut zentral, um wirklich und nachhaltig aus der Bildungskrise rauszukommen. Ansonsten wird es im neoklassischen Geiste bei einem reformerischen Flickenteppich bleiben, der die Bildungskrise nicht löst. Bildungspolitische Forderungen, die darüber hinausgehen, bleiben unter den hiesigen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen schlichtweg unmöglich.

Mein Programm an Forderungen für eine Bildungsreform sieht daher wie folgt aus:

1. Eine grundlegende Kritik der neoklassischen Lehre in Politik und Gesellschaft für postkeynesianische Weichenstellungen und zur Überwindung des herrschenden technokratischen Bildungsverständnisses

2. Eine postkeynesianische Wirtschaftspolitik

3. Eine darauf aufbauende Fiskalpolitik für eine auskömmliche Finanzierung des öffentlichen Bildungssektors

4. Eine Anhebung der Investitionsquote für öffentliche Bildung auf überschwedisches Niveau (7,5 Prozent des BIP)

5. Eine Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik, in der die Löhne sich entsprechend der Produktivität entwickeln sowie eine Anhebung der Löhne der unteren Einkommensschichten; Für mehr soziokulturelle Teilhabe inklusive Bildung von sozioökonomisch schlechter gestellten Menschen

6. Kostenlose Bildungs- und Kulturangebote

7. Befreiung öffentlicher Universitäten aus der Drittmittelabhängigkeit

8. Stärkung inhaltlicher Bildung, die sich vor allem an der Lösung zentraler Probleme unserer Zeit orientiert (im Sinne Wolfgang Klafkis epochaltypischer Schlüsselprobleme)

In diesem Zusammenhang veröffentlichte der bekannte Sozialwissenschaftler Tim Engartner jüngst das Buch „Raus aus der Bildungsfalle“, mit welchem er die Intention hat, einen Ausweg aus der deutschen Bildungsmisere aufzuzeigen. Voller Erwartung bestellte ich das Buch des Sozialwissenschaftlers, dessen Forschungsbeiträge ich während meines Studiums schon als Kritiker des Neoliberalismus rezipierte. Während ich seiner Kritik des deutschen Bildungssystems in Teilen folge, fällt sowohl die Analyse dieser Krise als auch der von ihm entwickelte Lösungsansatz hinter die Erwartungen zurück.

Engartner schmiedete zwecks Bildungsrenaissance einen Zehn-Punkte-Plan, den es seitens der Politik umzusetzen gilt. Eine seiner Forderungen ist die auskömmliche Finanzierung des deutschen Bildungswesens, das mit einer Investitionsquote von lediglich 5,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts im europäischen Vergleich nur mittelmäßige Ausgaben diesbezüglich aufzuweisen hat. Zum Vergleich: Schweden an der Spitze investiert 7,3 Prozent, Rumänien am anderen Ende lediglich 3,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Engartner verweist darauf, dass die Erhöhung des Bildungsetats vor dem Hintergrund einiger herrschender politischer Ideen wie der des zurückhaltenden Staates, Steuersenkungen, die Aufhebung der Vermögenssteuer, niedriges Erbschaftssteueraufkommen und der Schuldenbremse usw. problematisch sei. An dieser Stelle trifft er des Pudels Kern hinsichtlich der deutschen Bildungskrise. Anstatt diese kritischen Einwände, die Engartner nur beiläufig erwähnt, zu vertiefen, wird der Vorstellung von Bildungspolitik als präventiver Sozialpolitik Vorschub geleistet. Damit werden aber die Möglichkeiten einer Bildungspolitik überhöht und das Kernproblem der Bildungskrise auch bezüglich ihrer Lösung verfehlt.

Bisweilen wirkt es sogar widersprüchlich, wenn er schreibt: „Selbstredend stellt Bildung kein Allheilmittel für sämtliche sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Verwerfungen dar.“ Um dann mit einem bildungspolitischen Reformansatz der Bildungskrise, die verwoben ist mit vielen neoliberal geprägten Politikfeldern, den Garaus machen zu wollen. Ohne eine wirtschaftspolitische Fundierung des Lösungsansatzes, der auf Ideen, Zielen und Forderungen eines Postkeynesianismus fußt, wird es allenfalls einen flüchtigen Blick aus der Bildungsfalle, aber keinesfalls einen echten Ausweg aus ebenjener geben. Denn ohne wirtschaftspolitische Weichenstellungen wird auch das Gros der Engartner’schen Forderungen – Ausfinanzierung des deutschen Bildungswesens, kostenlose Kunst- und Kulturangebote, Entprivatisierung von Bildung, bestmögliche Studienbedingungen, Stärkung der Bindungs- und Erziehungsarbeit sowie Demokratiestärkung durch Bildung – nicht realisierbar sein.

Unter Bezugnahme auf die Soziologin Jutta Allmendinger schreibt Engartner, dass Bildung „in besonderem Maße eine Eintrittskarte für den Arbeitsmarkt“ sei und wir durch das Konzept der Bildungs- als Sozialpolitik Bildung als „Beschäftigungs-, Familien- und Integrationspolitik betrachten sollten.“ Das Problem dabei sind jedoch nicht, wie Engartner meint, vergleichsweise hohe Ausgaben für Soziales im Verhältnis zum Bildungssektor, denn in einem funktionierenden Sozialstaat sind solch hohe Ausgaben für Soziales notwendig, sondern die von der neoklassischen Lehre vereinnahmte Wirtschaftspolitik. Der Beschäftigungsstand ist nicht in erster Linie abhängig von formalen Bildungsabschlüssen, sondern vor allem ein makroökonomisches Phänomen.

Die in Deutschland herrschende Arbeitslosigkeit von über 6 Prozent (weit von Vollbeschäftigung entfernt) ist Folge eines gravierenden und andauernden (Binnen-)Nachfrageproblems, welches daraus resultiert, dass Unternehmen und Privathaushalte Dauersparer geworden sind, der Staat aufgrund der Schuldenbremse sich nicht übermäßig verschulden „darf“ und die per Saldo ins Ausland verlagerte Nachfrage mit horrenden Leistungsbilanzüberschüssen leicht rückgängig, aber immer noch in der Summe gewaltig ist. Die dominanten fiskalpolitischen Forderungen zur Begrenzung von Staatsschulden verstoßen gegen zwingende makroökonomische Logik, das sogenannte Lautenbach’sche Gesetz. Die Ausgaben des einen Sektors müssen immer die Einnahmen eines anderen Sektors sein und andersherum. Da Unternehmen und Privathaushalte Netto mehr sparen als durch Leistungsbilanzüberschüsse ins Ausland ausgegeben wird, kommt nur der Staat als Schuldner in Betracht und zwar in der Höhe in der Nettosparsumme von Unternehmen und privaten Haushalten. Dieses Nachfragedefizit reduziert die Investitionstätigkeit von Unternehmen, welche für Produktions- oder Dienstleitungszwecke weniger Arbeitskräfte benötigen, sodass es folglich eine höhere Arbeitslosenquote gibt.

Alleine diese Einsicht würde bei praktischer Implementierung dazu führen, dass man sich volkswirtschaftlich der Vollbeschäftigung wieder annähert und die Wirtschaft - gemessen am BIP -wieder stärker wächst. Ein wachsender Bundeshaushalt würde auch mehr Ausgaben für Bildung ermöglichen, ganz zu Schweigen von den fiskalpolitischen Maßnahmen für die öffentliche Infrastruktur. Eine zentrale wirtschaftspolitische Bedingung für eine auskömmliche Finanzierung des staatlichen Bildungssystems wäre erfüllt. Eine Anhebung der Investitionsquote für Bildung ohne Probleme möglich. Ebenso ließen sich auf diese Weise kostenlose öffentliche Kunst- und Kulturangebote finanzieren, da in einem postkeynesianischen Verständnis von Fiskal- und Finanzpolitik es die Aufgabe des Staates ist, die Nachfragedynamik zu steuern und die öffentliche Infrastruktur im Falle eines Schwächezustanden zu stabilisieren. Ferner würde die niedrigere Arbeitslosenquote zu einem erhöhten Steueraufkommen und gleichzeitig zu geringeren Ausgaben für Soziales (da weniger transferabhängige Arbeitslose) beitragen, sodass auf diese Weise ein finanzieller Puffer für mehr Bildungsinvestitionen frei würde.

Juristisch gesehen müsste die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz entfernt werden, da sie ein neoklassisches Produkt ist, das auf der mikroökonomischen Fehlannahme gründet, dass Staatshaushalte funktionieren würden wie einzelne Wirtschaftsunternehmen oder Privathaushalte. Eine gesamtwirtschaftliche Perspektive wird seit Jahrzehnten in Deutschland systematisch ausgeblendet.

Verfügt das öffentliche Schulwesen aufgrund einer solchen Finanz- und Fiskalpolitik über mehr finanzielle Mittel, können mit diesen auch die strukturellen Defizite desselben beseitigt werden. Reparaturmaßnahmen an maroden Gebäuden, ein besserer Personalschlüssel für qualitativ hochwertige Erziehungs- und Bildungsarbeit, mehr Inklusionsmaßnahmen- und angebote etc. Die Attraktivität gegenüber Privatschulen würde wieder steigen, die Abhängigkeit von Drittmittelgebern sinken.

Ferner schreibt Engartner: „Bildung taugt nicht als Wunderwaffe im Kampf gegen (Kinder-)Armut, kann aber Auswege bieten.“ sowie „es wäre eine Welt, in der die Kinder- und Jugendtheater auch von denjenigen besucht würden, deren (vielfach alleinerziehende) Eltern sich am 20. Eines Monats damit beschäftigen müssen, wie sie ihren Kindern eine warme Mahlzeit auftischen können.“ Auch in dieser Hinsicht werden die Möglichkeiten von Bildung im Sinne eines sozialpolitischen Ausgleichs überstrapaziert. Denn Eltern, die ihren Kindern am 20. eines Monats kein warmes Essen mehr auftischen können (vorausgesetzt wird eine wenigstens halbwegs solide finanzielle Haushaltsführung), sind Opfer der unter der Ära Schröder vollzogenen neoliberalen arbeitsmarkt- und lohnpolitischen Reformen. Direkte Folge dieser Agenda 2010 Reform war die Schaffung des größten Niedriglohnsektor Europas (auf die damit verbundene europapolitische Problematik durch Lohndumping gegenüber anderen europäischen Ländern sich einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, gehe ich hier nicht weiter ein). Bis heute ist das Lohnniveau insgesamt im Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung zu niedrig, die Bundesregierungen nach Schröder unternahmen eher Trippelschritte mit jeweils geringfügigen Anhebungen des Mindestlohns. Die prekäre Beschäftigung wuchs nach den Schröder’schen Reformen rasant an, schlechte Bezahlung und befristete Beschäftigung waren an der Tagesordnung, sodass teilweise einige Doppelverdiener am Ende des Monats nur gerade so über die Runden kamen. Es bedarf also lohnpolitisch einer Anhebung der Löhne in den unteren Einkommensschichten sowie eine Anhebung der Tarifbeschäftigtenquote. Wer in dieser Hinsicht aufgrund steigener Löhne vor existenziellen Nöten gefeit ist, kann sich auch wieder mehr auf soziolukulturelle Teilhabe inklusive der außerschulischen Bildungsangebote konzentrieren.

Die Lohnkürzungen hatten einen drastischen Rückgang der Binnennachfrage zur Folge. Zusätzlich stießen die Lohnsenkungen nach Flassbeck’scher Theorie deflationäre Tendenzen an, da die Lohnentwicklung weit hinter der Produktivitätsentwicklung zurückblieben war. Dies verfehlte ein weiteres ökonomisch relevantes Ziel der Preisstabilität, das für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung notwendig ist, auch um hinlängliche öffentliche Ausgaben für den Bildungssektor gewährleisten zu können.

Dass Eltern, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, also am 20. Des Monats ihren Kindern noch warmes Essen auftischen können, ist vor allem eine Frage der Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik. Gegebenenfalls noch der Sozialpolitik, aber nicht in erster oder zweiter Linie Gegenstand der Bildungspolitik.

Den Ausführungen zufolge können bereits drei von vier (Vollbeschäftigung, Preisstabilität, gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen, Finanzstabilität) der wirtschaftspolitischen Ziele postkeynesianischer Couleur wie der Ökonom John E. King sie ausweist, erreicht werden, die notwendige Bedingung für einen nachhaltigen Ausweg aus der Bildungskrise sind. Ich halte ein Verständnis dieser Interdependenzen zwischen Bildungspolitik und anderen Politikfeldern sowie der herrschenden neoklassischen Lehre für absolut zentral, um wirklich und nachhaltig aus der Bildungskrise rauszukommen. Ansonsten wird es im neoklassischen Geiste bei einem reformerischen Flickenteppich bleiben, der die Bildungskrise nicht löst. Bildungspolitische Forderungen, die darüber hinausgehen, bleiben unter den hiesigen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen schlichtweg unmöglich.

Mein Programm an Forderungen für eine Bildungsreform sieht daher wie folgt aus:

1. Eine grundlegende Kritik der neoklassischen Lehre in Politik und Gesellschaft für postkeynesianische Weichenstellungen und zur Überwindung des herrschenden technokratischen Bildungsverständnisses

2. Eine postkeynesianische Wirtschaftspolitik

3. Eine darauf aufbauende Fiskalpolitik für eine auskömmliche Finanzierung des öffentlichen Bildungssektors

4. Eine Anhebung der Investitionsquote für öffentliche Bildung auf überschwedisches Niveau (7,5 Prozent des BIP)

5. Eine Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik, in der die Löhne sich entsprechend der Produktivität entwickeln sowie eine Anhebung der Löhne der unteren Einkommensschichten; Für mehr soziokulturelle Teilhabe inklusive Bildung von sozioökonomisch schlechter gestellten Menschen

6. Kostenlose Bildungs- und Kulturangebote

7. Befreiung öffentlicher Universitäten aus der Drittmittelabhängigkeit

8. Stärkung inhaltlicher Bildung, die sich vor allem an der Lösung zentraler Probleme unserer Zeit orientiert (im Sinne Wolfgang Klafkis epochaltypischer Schlüsselprobleme)

janison am 03. Januar 26

|

Permalink

|

|

Freitag, 30. März 2018

Progressivität als Legitimationsbasis für Neoliberalismus

Mein Mitblogger Davezeville konstatiert völlig zurecht, dass sowohl die zivilgesellschaftliche als auch die parteipolitische Sozialdemokratie Europas progressive Errungenschaften der letzten 150 Jahre in Zusammenarbeit mit anderen progressiven Kräften für sich verbuchen kann. Das grundsätzliche Problem europäischer Sozialdemokraten besteht jedoch nicht vordegründig darin, dass sie selbst geschlossen und ernsthaft rechtspopulistische Vorurteile und Stimmungen bedient, auch wenn die europäische Sozialdemokratie, eindrückliches Beispiel ist Österreich, davor nicht gefeit ist. Auch die SPD in Deutschland fällt, wenn auch eher sporadisch, mit rechtsgerichteten Politikern auf, Paradebeispiel hierfür ist Thilo Sarrazin. Dieser Umstand belegt die Tatsache, dass auch die SPD nicht die „reine demokratische Mitte“ verkörpert, wie sie gerne vorgibt und wie ich in einer vorherigen Analyse bereits dargelegt habe. Ich folge allerdings der These, dass das Kernproblem der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert ein progressiver Neoliberalismus ist, den Nancy Fraser in den USA für die Demokratische Partei diagnostiziert (vgl. Fraser 2017). Dieser Umstand ist meines Erachtens weitgehend auf die europäische Sozialdemokratie übertragbar, abgesehen von Jeremy Corbyns Labour Party.

Somit manifestiert sich das eigentliche Problem europäischer Sozialdemokratie eher in ihrer eigentümlichen Allianz aus gesellschaftspolitischer Progressivität und wirtschafts-, finanz-, steuer- außen- und handelspolitischem Neoliberalismus. Der Einsatz für eine formale Gleichberechtigung aller im Staat befindlichen Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung ist zu einem guten Teil unter Sozialdemokraten fortgeführt worden. Der Bruch mit ihrem Kerngeschäft, einen Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital zu schaffen, kam mit der Agenda 2010 und den Hartz IV Reformen unter der Bundesregierung von SPD und Grünen.

Während andere sozialdemokratische Parteien in Europa jedoch schon längst in der Bedeutungslosigkeit versanken, schaffte es die SPD sich mit einem progressiven Neoliberalismus über Wasser zu halten, auch wenn sie beträchtliche Teile der Stammwählerschaft im Zuge ihrer neoliberalen Reformen verprellte. Weiter noch, so meine These, legitimiert(e) die SPD mit progressiver Agenda ihre neoliberale Wende von der sich die Parteispitze und Teile der Basis immer noch nicht kritisch distanzieren und abwenden.

Als Martin Schulz als designierter Kanzlerkandidat der SPD die Chance hatte für einen längst überfälligen und grundlegenden Politikwechsel der Partei, schwenkte er in der Gunst der Stunde einen gesellschaftspolitischen Kurs ein: die Legalisierung der Homoehe. Was zweifelsohne ein zu begrüßender Fortschritt ist, ist meiner Auffassung nach gleichzeitig Beleg für meine These. Ferner wurde von der SPD Spitze die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen zurecht problematisiert. Aber in ihrem eigentlichen Kerngeschäft, für eine Kompensation der sozioökonomischen Gegenstätze von oben und unten zu sorgen, gab es nur zögerliche Angebote für marginale Stellschraubendrehungen.

Ganz im Gegenteil war es die Parteiführung der SPD selbst, die mit der Agenda 2010 einen Politikwechsel zu Lasten der ärmeren Hälfte der Bevölkerung und anderer Volkswirtschaften in der Europäischen Währungsunion vollzog. Man glaubte mit Lohnsekungen Arbeitsplätze schaffen zu können und hoffte auf Vollbeschäftigung. Die SPD unterlag einem neoklassischen Trugschluss und leistete damit einen Offenbarungseid. Entweder man konnte oder wollte ökonomische Zusammenhänge nicht verstehen. Der neoklassische Trugschluss besteht darin, dass man glaubt, der Arbeitsmarkt würde genauso funktionieren wie ein Kartoffelmarkt, bei dem Angebot und Nachfrage unabhängige Größen seien (vgl. Flassbeck 2017). Wenn die Preise für Kartoffeln sinken, werden sie weiter gekauft und verzehrt. Wenn man den Preis für Arbeit senkt, senkt man gleichzeitig verfügbares Einkommen von Menschen, die wiederum Güter und Dienstleistungen nachfragen. Kartoffeln fragen jedoch nichts nach, Menschen schon. Wenn also beispielsweise die Löhne um 20% gesenkt werden, sinkt die Binnennachfrage um 20%, wenn man nicht völlig Pleite gehen will. Kommen 20% weniger Nachfrage bei Unternehmen an, stellen sie nach neoklassischen Ökonomen 20% mehr Leute an, da sinkende Löhne dieser Theorie zufolge Arbeitslosigkeit verringern. Logisch ist aber, dass 20% weniger angestellt werden, wenn 20% weniger nachgefragt wird, da die Leute, die 20% mehr Nachfrage entsprechend produzieren und bedienen würden, bei 20% weniger Nachfrage nicht mehr gebraucht werden. Sie werden folglich entlassen.

Dieses neoklassische Denken setzte sich bereits in den 1970er Jahren zum Ende des Bretton Woods Systems durch. Aus einer weitgehend funktionierenden sozialen Martkwirtschaft wurde eine unsoziale und äußerst krisenanfällige Marktwirtschaft. Man nahm an, dass zu hohe Löhne die Ursache für (eine im heutigen Vergleich relativ geringe!) Arbeitslosigkeit gewesen waren. Diese Annahme ist jedoch empirisch unhaltbar (vgl. ebd.). Denn obwohl die Lohnquote in Europa sank, blieb die Arbeitslosigkeit andauernd höher als in den 1960er Jahren (vgl ebd.). Das plastischste Beispiel für diesen neoklassischen Trugschluss ist Griechenland. Kein Land der industrialisierten Welt hat die Löhne in den letzten 80 Jahren derart gesenkt wie Griechenland. Hat Griechenland jetzt Vollbeschäftigung? … Und hat die Agenda 2010 zu Vollbeschäftigung geführt? Man hat doch rigoros die Löhne gesenkt und den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen. Würde die neoklassische Arbeitsmarkttheorie stimmen, müsste Arbeitslosigkeit spätestens nach der Agenda 2010 sogut wie keine Rolle mehr spielen. Indem aber die Löhne gesenkt wurden, fiel die Lohnentwicklung in der BRD weit hinter die Produktivität zurück. Dies führte zur Deflation, also einer zu geringen Inflationsrate weit unter dem EZB Inflationsziel von 1,9%, da sich die Inflationsrate aus dem Verhältnis der Nominallöhne und der Produktivität einer Volkswirtschaft ergibt. Solange Deflation herrscht, wird die EZB die Zinsen niedrig halten. Aber in welchem Land wird so viel darüber lamentiert, dass die niedrigen Zinsen den deutschen Sparer bestrafen? Das Land, das die deflationäre Situation selbst geschaffen hat. Deutschland wurde also billiger mit der Folge im Außenhandel mehr Güter absetzen zu können, weil man eben billiger ist. Dieser Wettbewerbserfolg hat also auch nichts mit einer vermeintlichen besseren Qualität deutscher Produkte zu tun, sondern damit, dass man eine 300 Jahre alte Wirtschaftspolitik betreibt: Merkantilismus.

Diese Konstellation führte zum größten Leistungsbilanzüberschuss - gemessen am BIP - aller Zeiten. Dem derzeitigen Leistungsbilanzüberschuss von Deutschland. Wer aber einen Leistungsbilanzüberschuss hat, muss darauf setzen, dass sich andere Volkswirtschaften systematisch verschulden. Verschulden können sich nur private Haushalte, Unternehmen und Staaten. In Deutschland sparen mittlerweile alle drei Sektoren. Andere Staaten können aber schlichtweg ihre Schulden nicht abbauen, solange ganz Deutschland spart und einen Leistungsbilanzüberschuss hat. Außenwirtschaftliche Gleichgewichte können lediglich erreicht werden, wenn sich die Salden insgesamt zu Null addieren. Die verlangte Austeritätspolitik scheitert schon an dieser logischen Einsicht.

In einer funktionierenden sozialen Martkwirtschaft würden nicht der Staat und das Ausland ständig Schulden machen, sondern Unternehmen, weil sie investieren und sich so verschulden, während private Haushalte sparen. Da die Binnennachfrage in neoliberalen Zeiten jedoch geringer ist und durch steuerliche Entlastungen für Unternehmen nur Privatgewinne gesteigert wurden, die Unternehmen nicht reinvestieren, kann die Marktwirtschaft nicht funktionieren und wird äußerst krisenanfällig.

Es gibt also eine soziale Marktwirtschaft, die ihren Namen verdient, weil sie durch deutlich verringerte soziale Ungleichheit aufgrund einer Rückverteilung von Einkommen und Vermögen von oben nach unten, Vollbeschäftigung, investierende und sich verschuldende Unternehmen, Lohnentwicklungen im Verhältnis zu Produktivitätsentwicklungen (Preisstabilität), relative außenwirtschaftliche Gleichgewichte, hohe öffentliche Investitionen, stabile und ausfinanzierte soziale Sicherungssysteme sowie ökologisch und sozial nachhaltige Produktion gekennzeichnet ist. Man mag diese Form sozialer Marktwirtschaft demokratischen Sozialismus taufen. Letztlich ist es ökonomisch betrachtet ein neokeynsianisch modifiziertes Bretton Woods System.

Entweder die SPD beginnt diese ökonomischen Zusammenhänge zu reflektieren und dem entsprechend ihre Politik neu zu orientieren oder sie wird weiterhin versuchen, neoliberalen Mainstream mit einer progressiven Agenda zu legitimieren, bis irgendwann auch diese Legitimationsbasis zusammenbricht. Progressive Politik ist richtig und wichtig. Wird sie betrieben, um vom neoliberalen Kurs abzulenken, erscheint sie vor diesem Hintergrund leider auch Teil des Problems zu sein. Wenn die politische Kurskorrektur diesen Umstand berücksichtigt, wird es nicht reichen, einfach nur die soziale Frage zur grundsätzlich progressiven Ausrichtung zu ergänzen. Man wird angesichts des jahrelangen Ungleichgewichts dieser beiden politischen Koordinaten (Progressive Politik und Umverteilungspolitk) die soziale Frage in den Vordergrund rücken müssen, um eine glaubhafte politische Alternative bieten zu können. Denn in diesem massiven Ungleichgewicht, das progressive Politik massiv gegenüber Umverteilungspolitik bevorzugt, manifestierte und manifestiert sich ja gerade die Schwäche des progressiven Neoliberalismus wie er unter anderem von der SPD seit Gerhard Schröder vertreten wird. Dieses jahrelange Ungleichgewicht verlangt nach einem Ausgleich, nicht bloß einer Ergänzung.

Quellen:

Flassbeck, Heiner (2017): Wie sozial kann Wirtschaft sein? In: https://www.youtube.com/watch?v=9bDWhBCi_AY

Fraser, Nancy (2017): Für eine neue Linke oder: Das Ende des progressiven Neoliberalismus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 3/18

Somit manifestiert sich das eigentliche Problem europäischer Sozialdemokratie eher in ihrer eigentümlichen Allianz aus gesellschaftspolitischer Progressivität und wirtschafts-, finanz-, steuer- außen- und handelspolitischem Neoliberalismus. Der Einsatz für eine formale Gleichberechtigung aller im Staat befindlichen Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung ist zu einem guten Teil unter Sozialdemokraten fortgeführt worden. Der Bruch mit ihrem Kerngeschäft, einen Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital zu schaffen, kam mit der Agenda 2010 und den Hartz IV Reformen unter der Bundesregierung von SPD und Grünen.

Während andere sozialdemokratische Parteien in Europa jedoch schon längst in der Bedeutungslosigkeit versanken, schaffte es die SPD sich mit einem progressiven Neoliberalismus über Wasser zu halten, auch wenn sie beträchtliche Teile der Stammwählerschaft im Zuge ihrer neoliberalen Reformen verprellte. Weiter noch, so meine These, legitimiert(e) die SPD mit progressiver Agenda ihre neoliberale Wende von der sich die Parteispitze und Teile der Basis immer noch nicht kritisch distanzieren und abwenden.

Als Martin Schulz als designierter Kanzlerkandidat der SPD die Chance hatte für einen längst überfälligen und grundlegenden Politikwechsel der Partei, schwenkte er in der Gunst der Stunde einen gesellschaftspolitischen Kurs ein: die Legalisierung der Homoehe. Was zweifelsohne ein zu begrüßender Fortschritt ist, ist meiner Auffassung nach gleichzeitig Beleg für meine These. Ferner wurde von der SPD Spitze die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen zurecht problematisiert. Aber in ihrem eigentlichen Kerngeschäft, für eine Kompensation der sozioökonomischen Gegenstätze von oben und unten zu sorgen, gab es nur zögerliche Angebote für marginale Stellschraubendrehungen.

Ganz im Gegenteil war es die Parteiführung der SPD selbst, die mit der Agenda 2010 einen Politikwechsel zu Lasten der ärmeren Hälfte der Bevölkerung und anderer Volkswirtschaften in der Europäischen Währungsunion vollzog. Man glaubte mit Lohnsekungen Arbeitsplätze schaffen zu können und hoffte auf Vollbeschäftigung. Die SPD unterlag einem neoklassischen Trugschluss und leistete damit einen Offenbarungseid. Entweder man konnte oder wollte ökonomische Zusammenhänge nicht verstehen. Der neoklassische Trugschluss besteht darin, dass man glaubt, der Arbeitsmarkt würde genauso funktionieren wie ein Kartoffelmarkt, bei dem Angebot und Nachfrage unabhängige Größen seien (vgl. Flassbeck 2017). Wenn die Preise für Kartoffeln sinken, werden sie weiter gekauft und verzehrt. Wenn man den Preis für Arbeit senkt, senkt man gleichzeitig verfügbares Einkommen von Menschen, die wiederum Güter und Dienstleistungen nachfragen. Kartoffeln fragen jedoch nichts nach, Menschen schon. Wenn also beispielsweise die Löhne um 20% gesenkt werden, sinkt die Binnennachfrage um 20%, wenn man nicht völlig Pleite gehen will. Kommen 20% weniger Nachfrage bei Unternehmen an, stellen sie nach neoklassischen Ökonomen 20% mehr Leute an, da sinkende Löhne dieser Theorie zufolge Arbeitslosigkeit verringern. Logisch ist aber, dass 20% weniger angestellt werden, wenn 20% weniger nachgefragt wird, da die Leute, die 20% mehr Nachfrage entsprechend produzieren und bedienen würden, bei 20% weniger Nachfrage nicht mehr gebraucht werden. Sie werden folglich entlassen.

Dieses neoklassische Denken setzte sich bereits in den 1970er Jahren zum Ende des Bretton Woods Systems durch. Aus einer weitgehend funktionierenden sozialen Martkwirtschaft wurde eine unsoziale und äußerst krisenanfällige Marktwirtschaft. Man nahm an, dass zu hohe Löhne die Ursache für (eine im heutigen Vergleich relativ geringe!) Arbeitslosigkeit gewesen waren. Diese Annahme ist jedoch empirisch unhaltbar (vgl. ebd.). Denn obwohl die Lohnquote in Europa sank, blieb die Arbeitslosigkeit andauernd höher als in den 1960er Jahren (vgl ebd.). Das plastischste Beispiel für diesen neoklassischen Trugschluss ist Griechenland. Kein Land der industrialisierten Welt hat die Löhne in den letzten 80 Jahren derart gesenkt wie Griechenland. Hat Griechenland jetzt Vollbeschäftigung? … Und hat die Agenda 2010 zu Vollbeschäftigung geführt? Man hat doch rigoros die Löhne gesenkt und den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen. Würde die neoklassische Arbeitsmarkttheorie stimmen, müsste Arbeitslosigkeit spätestens nach der Agenda 2010 sogut wie keine Rolle mehr spielen. Indem aber die Löhne gesenkt wurden, fiel die Lohnentwicklung in der BRD weit hinter die Produktivität zurück. Dies führte zur Deflation, also einer zu geringen Inflationsrate weit unter dem EZB Inflationsziel von 1,9%, da sich die Inflationsrate aus dem Verhältnis der Nominallöhne und der Produktivität einer Volkswirtschaft ergibt. Solange Deflation herrscht, wird die EZB die Zinsen niedrig halten. Aber in welchem Land wird so viel darüber lamentiert, dass die niedrigen Zinsen den deutschen Sparer bestrafen? Das Land, das die deflationäre Situation selbst geschaffen hat. Deutschland wurde also billiger mit der Folge im Außenhandel mehr Güter absetzen zu können, weil man eben billiger ist. Dieser Wettbewerbserfolg hat also auch nichts mit einer vermeintlichen besseren Qualität deutscher Produkte zu tun, sondern damit, dass man eine 300 Jahre alte Wirtschaftspolitik betreibt: Merkantilismus.

Diese Konstellation führte zum größten Leistungsbilanzüberschuss - gemessen am BIP - aller Zeiten. Dem derzeitigen Leistungsbilanzüberschuss von Deutschland. Wer aber einen Leistungsbilanzüberschuss hat, muss darauf setzen, dass sich andere Volkswirtschaften systematisch verschulden. Verschulden können sich nur private Haushalte, Unternehmen und Staaten. In Deutschland sparen mittlerweile alle drei Sektoren. Andere Staaten können aber schlichtweg ihre Schulden nicht abbauen, solange ganz Deutschland spart und einen Leistungsbilanzüberschuss hat. Außenwirtschaftliche Gleichgewichte können lediglich erreicht werden, wenn sich die Salden insgesamt zu Null addieren. Die verlangte Austeritätspolitik scheitert schon an dieser logischen Einsicht.

In einer funktionierenden sozialen Martkwirtschaft würden nicht der Staat und das Ausland ständig Schulden machen, sondern Unternehmen, weil sie investieren und sich so verschulden, während private Haushalte sparen. Da die Binnennachfrage in neoliberalen Zeiten jedoch geringer ist und durch steuerliche Entlastungen für Unternehmen nur Privatgewinne gesteigert wurden, die Unternehmen nicht reinvestieren, kann die Marktwirtschaft nicht funktionieren und wird äußerst krisenanfällig.

Es gibt also eine soziale Marktwirtschaft, die ihren Namen verdient, weil sie durch deutlich verringerte soziale Ungleichheit aufgrund einer Rückverteilung von Einkommen und Vermögen von oben nach unten, Vollbeschäftigung, investierende und sich verschuldende Unternehmen, Lohnentwicklungen im Verhältnis zu Produktivitätsentwicklungen (Preisstabilität), relative außenwirtschaftliche Gleichgewichte, hohe öffentliche Investitionen, stabile und ausfinanzierte soziale Sicherungssysteme sowie ökologisch und sozial nachhaltige Produktion gekennzeichnet ist. Man mag diese Form sozialer Marktwirtschaft demokratischen Sozialismus taufen. Letztlich ist es ökonomisch betrachtet ein neokeynsianisch modifiziertes Bretton Woods System.

Entweder die SPD beginnt diese ökonomischen Zusammenhänge zu reflektieren und dem entsprechend ihre Politik neu zu orientieren oder sie wird weiterhin versuchen, neoliberalen Mainstream mit einer progressiven Agenda zu legitimieren, bis irgendwann auch diese Legitimationsbasis zusammenbricht. Progressive Politik ist richtig und wichtig. Wird sie betrieben, um vom neoliberalen Kurs abzulenken, erscheint sie vor diesem Hintergrund leider auch Teil des Problems zu sein. Wenn die politische Kurskorrektur diesen Umstand berücksichtigt, wird es nicht reichen, einfach nur die soziale Frage zur grundsätzlich progressiven Ausrichtung zu ergänzen. Man wird angesichts des jahrelangen Ungleichgewichts dieser beiden politischen Koordinaten (Progressive Politik und Umverteilungspolitk) die soziale Frage in den Vordergrund rücken müssen, um eine glaubhafte politische Alternative bieten zu können. Denn in diesem massiven Ungleichgewicht, das progressive Politik massiv gegenüber Umverteilungspolitik bevorzugt, manifestierte und manifestiert sich ja gerade die Schwäche des progressiven Neoliberalismus wie er unter anderem von der SPD seit Gerhard Schröder vertreten wird. Dieses jahrelange Ungleichgewicht verlangt nach einem Ausgleich, nicht bloß einer Ergänzung.

Quellen:

Flassbeck, Heiner (2017): Wie sozial kann Wirtschaft sein? In: https://www.youtube.com/watch?v=9bDWhBCi_AY

Fraser, Nancy (2017): Für eine neue Linke oder: Das Ende des progressiven Neoliberalismus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 3/18

janison am 30. März 18

|

Permalink

|

|